色被せ硝子のサンドブラスト

色被せ硝子のサンドブラスト

切子工房 箴光>職人の気まぐれ日記>色被せ硝子のサンドブラスト前回の話の中で「サンドブラスト」というワードを出しましたが、それについてちょっと詳しく話したいと思います。

サンドブラストとは砂を対象物に高圧でぶつけて対象物の表面を削ることです。

砂堀りとも言ったりします。

ここで言う砂とは砂場の砂ではなく、ぶつけて削る対象物に合わせた何かしらの粒子のことを言います。

それらの総称を「砂」としてひとくくりに表現しているだけです。

「砂」は対象物に合わせて専用の物が売られていたりします。

硝子なら硝子用の砂が、はたまた鉄を削る場合なら鉄専用の砂を使用したりします。

鉄にも使うと言ったとおり、このサンドブラスト、砂堀りは硝子だけの作業方法ではなく、世の中一般的に使われている作業方法です。

例えば、私が前の鉄工建設会社で工事現場に出ていた時にもサンドブラストが使用されていました。

なので、切子職人になってから初めてサンドブラストに出会ったわけではありませんでした。

前にいた工房でサンドブラストの装置を見た時は大体の構造と作業方法というのは見てすぐにわかりました。

これも工事現場に居たことが何一つ無駄になっていない出来事です。

人生にとって無駄な経験など無いです。

前の鉄工建設会社では鉄の壁に砂をぶつけて鉄の壁の表面を凸凹にして防錆剤などの塗料の食いつきをよくするために、塗装前に鉄板にサンドブラストをしていました。

ちなみにその時に使用していた鉄板にぶつける際の「砂」は先端が尖った細かい鉄の粒子でした。

その鉄の粒子を空気に混ぜて超高圧で鉄の壁にぶつけます。

作業者はフルフェイスで宇宙服みたいな完全防御の服を装備して砂が放出されるホースを持って作業します。

私が昔作った工事のホームページから画像を持ってきました。

鉄の壁に砂がぶつかったあとは跳ね返って危険だからです。

ちなみにその超高圧で放出される鉄の粒子は威力的にはショットガンくらいのものなので、一歩間違えれば人が即死するほどの危険作業です。

10m離れたところ安全なところから作業をみていたのですが、鉄の粒子が普通に飛んできて体に当たると割と痛くて全然10mの距離をとっても安全ではありませんでした。

砂を撃った跡は、アンカーパターンという、手持ちの精密に凸凹が調整された基準となる鉄板があるので、それで凸凹具合を満たしているか確認します。

鉄板の1枚ごとに凸凹具合が精密に調整されている校正器具。

使用した砂は粒子の尖っている部分が粉砕して丸く変化していて、さらに鉄板を撃った際の鉄粉も混ざっているので再使用は出来ず、そのまま産業廃棄物として処理します。

と、ここまで鉄工の場合を話して来ましたが、硝子の場合は違います。

前の工房でサンドブラストの作業をしていた時は手に当たっても全然大丈夫なものでした。

感覚的には20秒くらい手に当てたら皮膚が叩かれたみたいに赤みを帯びるだろうなというレベルのもので、さらに使い捨ての手袋をして作業したので全然安全でしたが、自分の中の鉄工のイメージで砂に当たる=重症のイメージが強かったので、なるべく手に砂が当たらないように作業をしていました。

私も今後、サンドブラストの機材を導入して、切子のワンポイントアクセントとして使用を考えています。

9割カット、1割サンドブラストのようなあくまで切子(カットグラス)がメインで、ワンポイントの変化をつけるくらいで何か出来たら面白いかなと思います。

今後導入を考えているので具体的な技術的なことをここで教えることはできませんが、まあ調べれば出てくると思いますし、ガラス学校とか行けば普通に教えてくれる内容だと思います。

1つ言えることは導入時の機材の費用はそれなりにやっぱり高いですよ、ということです。

サンドブラストの作業はかなり作業時間が短く、サンドブラストのみで構成された製品は値段をかなり抑えることが可能です。

一方、切子のカットは何時間もかかりますのでサンドブラストとは全くのわけが違います。

色被せガラスにサンドブラストをした物とかありますが、2万円とか値段が高かったらかなりぼったくりをふっかけられているので注意してください。

私の登録しているminneという工芸品の販売サイトではそういう製品がウジャウジャしていて知識の無い消費者を食い物にしているような気がします。

しかもそういう製品が1000個以上売れているようだったので本当ひどい世界だなと思っています。

また色被せ硝子にサンドブラストしたものは概ね磨きを行っていないので、そこらへんも好みは別れますが、切子のようなキラキラした美しさはありません。

私もひとつの表現として、消し加工と言ってすりガラス状に仕上げる手法を使う場合もありますが、それは意図があってそういう選択をしているので磨けないわけではないです。

まあ、つまり動物などの柄が色被せ硝子に掘ってあるやつは安く仕上げられるので高い場合は注意してくださいということです。

当工房の製品の値段はコストがかかっているのにかなり良心的です。

まがい物や手抜き、消費者を騙すような行為をしている製品がウジャウジャしているので、それらの物を買ってぼったくられるくらいなら当工房の製品を買ってぼったくりを回避してほしいと強く思います。

自己の利益のためでなく、ユーザーのためを思ってそう言ってます。

私の人生はいつも大体逆境の中で楽な道は無く、自分の努力だけで生きてきました。

自分の利益のために行動すると自分の行動原理から外れて急にやる気が無くなってしまいます。

私が消費者目線でプラスなことを言っているのは、努力の固まりであるこのサイトを見て熱量を感じてもらえれば私が説明せずともみなさんが理解してくれると確信しています。

それでは!

「職人の気まぐれ日記」に戻る。

shop info店舗情報

切子工房 箴光

〒359-1128

埼玉県所沢市金山町11-11

E-mail:kirikoshinkou@yahoo.co.jp

| ・公式ホームページ ・ヤフーショッピング ・minne ・creema |

でオンラインで販売しております。

普段使い慣れているショッピングサイトがあれば、そちらを利用頂いても構いません。

また今後は関東の商業施設でも購入できるようになるかと思います。

支払方法

・クレジットカード決済

ご利用可能なクレジットカード

![]()

お支払い方法は「一括払い」「リボ払い」「分割払い」からお選びできます。

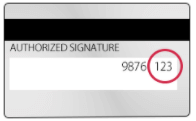

・セキュリティコード(券面認証)について 「セキュリティコード」の入力が必要となります。カードの署名欄の隅に印字された3ケタ(または4ケタ)の数字となります。

切子工房 箴光のSNS

フォローして最新情報をチェック!

インスタグラムがメインで、フォロワーもそこそこ多いです。