出世したければ、簿記を勉強しよう

出世したければ、簿記を勉強しよう

切子工房 箴光>職人の気まぐれ日記>出世したければ、簿記を勉強しよう2025年1月7日

これを書いているのは2025年の新年です。

いつもは決算をした時の個人的な苦労などを雑記の方に毎年書いていましたが、今年は経理的なことを書こうと思います。

一般企業では公的な学校が3月に終わるのに合わせて、新卒の入社時期を合わすために3月末を会計期間の終わりにしています。

つまり、4月1日スタートで、3月31日の1年を会計期間としています。

一方で、私のような個人事業主は新卒を取ったりするなどの概念が無いため、年度の区切りを会計期間にした方がわかりやすく、事務処理もしやすいため、多くの個人事業主は税務署の処理と同じ12月末を会計期間の終わりにしています。

つまり、1月1日スタートで12月31日終わりです。

企業は毎日利益を出す活動をしていると、どこで区切っていいかわからず、今どれくらいの利益が出ているのかわかりません。

そこで、会計期間という1年間の期間を設けて、その1年ごとに利益を集計するようにしています。

企業も個人事業主も好きな会計期間を選ぶことができます。

会社によっては9/1~8/31を会計期間に選んでいる会社もあります。

元々、株主総会に来て不当要求をする反社会勢力、いわゆる総会屋というものが昭和に流行っていて、多くの企業を悩ませていました。

そこで、多くの会社が選択している4/1~3/31の会計期間に合わせて株主総会を同日に合わせて開催することで、そういう反社会勢力を分散させて被害を抑えようとする対策があったため、今でもその名残で4/1~3/31の会計期間になっている会社が多いです。

また基本的には税務署基準の1/1~12/31で税金などの金額が計算されますが、4/1-3/31だと3か月ずれていて、正確な税金の計算がそのままでは行えません。

そこでその3か月分の差額を加味して再計算することを年末調整と言います。

1/1-12/31の会計期間の会社なら税務署と同じ基準で計算しているので、この年末調整の事務作業は発生しません。

年末調整にも事務処理の時間がかなりかかるので、企業内の無駄を無くして効率化したい場合は、1/1-12/31の会計期間を選択すると良いです。

年度の呼び方ですが、期首の年度で呼ぶのがルールになっています。

会計期間が始まる日を期首(きしゅ)、会計期間が終わる日を期末(きまつ)と言います。

つまり、2024年度と言えば、2024年4月1日~2025年3月31日ということです。

期末が年を跨いで翌年の2025年になっているので「あれ会社は今2025年度だっけ?」と勘違いさせる罠になりますが、2025年3月20日などであってもその期は2024年度ということになります。

ちなみに簿記というのは何個か検定を出している団体がありますが、一番難しくて世間に認識されているのが「日商簿記」というものです。

日商簿記検定の2級を持っていれば、社会でそれなりに通用するでしょう。

私は日商簿記1級を持っていますが、日商簿記2級の10倍の勉強量があります。

日商簿記2級は2か月もあれば十分取得できると思いますが、日商簿記1級は私は18歳の時に1年間毎日欠かさず12時間勉強して、ギリギリ合格出来たくらいの狭き門で、仕事をしながら傍らで勉強して合格できるようなものではないです。

なので、日商簿記2級の合格を目指して、2か月くらいの勉強時間で合格を目指すのが現実的です。

日商簿記3級は製造業で使う工業簿記、原価計算の範囲が含まれないので、製造業の会社で働いている場合は日商簿記2級をしないとあまり評価されないかもしれません。

簿記、経理、会計、税務の学問において大前提の話を少ししましたが、いよいよタイトル通りのなぜ簿記を勉強した方がいいのかお話したいと思います。

なぜ簿記を勉強した方がいいのか

簿記は全世界で共通の企業の家計簿の記入の仕方のルールです。日本だけでなく、全世界で共通のルールとなっています。

日本語の部分を英語に変えればアメリカでも経理を行うことができます。

すべての企業はほとんど営利目的で利益、お金を得るのが目的で存在しています。

お金を得るのが目的なので、企業内部では常にお金の内容が絡みます。

ほぼすべての部署にお金の話が絡んでくるので、家計簿のつけ方を知っているとお金の流れを理解している人ということでかなり優遇されることは間違いないです。

簿記を勉強して経理単体でも仕事としては成り立ちますし、簿記の知識を持った営業マンなんか機械などの導入によるコストの削減などを簿記の知識と共に提案すれば、営業先の社長からかなりの信頼を得られると思います。

製造部もダイレクトに工数などのお金の管理をしながら仕事が課せられますので、簿記の知識を持っているととにかくルールを知っているということで重宝されます。

例えば、「ラーメンの原価って何ですか?」って聞かれたら、簿記を勉強していない人は「麺とスープ」と答えます。

「麺がいくらで、スープがいくらくらいで原価は多分400円くらいなのに1000円取るとか高すぎでしょ」

これが簿記を勉強していない人の意見になります。

一方で、簿記を知っている人は原価は、材料費、労務費、経費だということを認識しているので「材料の麺とスープ、働く人の賃金がこれくらいで、電気代やガス代や家賃がこれくらいだから、よく1杯1000円で経営が成り立つな」と考えます。

そして、この労務費や経費などの概念をいちいち社会人にもなって知らない人に1から説明するのは時間がかかりすぎますし、説明する側も嫌なので、基本は会社内部の人は誰も簿記の知識を教えてくれません。

そして、簿記を勉強している人には何十時間という簿記の知識を話さなくて良いので、前提のルールを知っている人間として非常に喜ばれます。

簿記の知識を持っていれば自分で仕事もできる

私自身は18歳の時に1年間で日商簿記1級という資格を取りました。この日商簿記1級は日商簿記2級の10倍くらいの勉強量が必要と言われており、難関資格の1つなので、日商簿記1級を取得すれば、生涯「ちゃんと勉強してきた頭のいい人」ということで通用します。

日商簿記1級は税理士と同じくらい会計の理解度がある人です。

というか、税理士並みの勉強をさせられるので、税理士の科目も何科目かも普通に受かります。

19歳には日商簿記1級という強いパスポートを持っていたので、就職活動はたった2社で終わりました。

東証一部上場の会社に経理で就職しました。

20代は経理専門で仕事をしてきましたが、今は自分で事業を起こして、この切子(カットグラス)の世界で仕事をしています。

自分で経理システムを製作し、決算書も自分で作り、税金対策なども自分で把握しながら行って、確定申告も自分で行います。

本来、税理士に月3~5万円かかる費用は私はゼロな上に、決算書から自分の事業が今どうなっているのかを正確に把握しているという強みもあります。

独立して4年半なので、54か月×3万円=162万円は間違いなくキャッシュが手元に残っています。

また仕入れて売るだけの簡単な業態なら、市販の勘定奉行などの会計ソフトで事足りるのですが、製造業はその会社独自の仕事の内容を加味しつつ、経理システムを複雑にカスタマイズして組んでいきます。

私が東証一部上場の会社で働いていた時は新会計システムの導入のプロジェクトチームに日商簿記1級を持っていて話がわかる人間として21歳にして若くして採用されて会議に参加していましたが、経理システム導入費用は1000万円前後くらいが各社の相場のように感じました。

このカットグラスも製造業なので、それなりに複雑で独自のカスタマイズを自分で行って会計システムを自作しています。

そういうシステム面の費用も考えると、簿記の勉強をしていただけで、何百万という経理コストを削減出来ています。

簿記のルールで帳簿をつけると、青色申告事業者と言って税金も優遇されます。

簿記知識無しでも独自の家計簿みたいなので帳簿をつけても良いことにはなっていますが、白色申告事業者と言って、税金は優遇されません。

正確には所得税、住民税の計算の際に所得から65万円の控除をして計算することができるようになります。

65万円が丸々税金免除されるのではなく、65万円にかかる所得税住民税が免除されるということです。

所得の大きさによって免除額は変動しますが、多くの個人事業主は大体所得税5%、住民税10%が免除されます。

よって、65万円×15%=9.75万円

簿記のルールに従って帳簿をつけるだけで、約10万円の税金が引かれずに手元に残ります。

こういった様々な面で、本当は失われるはずの経理でかかるお金がキャッシュとして手元に残り、独立起業の成功の確率を上げます。

経理システム代とかも考えると、4年半で220万円~230万円は簿記を勉強しなかった場合に比べてキャッシュが手元に留保されている計算です。

統計によると、1年で50%近くの独立した人は閉業するという統計も出ているくらい厳しい世界です。

もし、あなたがなにか事業を行いたかったら、基礎ベースに簿記を勉強しておくことをおすすめします。

まとめ

会社の内部で仕事をするにしろ、自分で独立するにしろ、簿記は出世や躍進の間違いなく基礎ベースになるので、将来活躍したいと思っていて何をしたらいいかわからない人は簿記の勉強からスタートしてみてはいかがでしょうか。

それでは!

「職人の気まぐれ日記」に戻る。

shop info店舗情報

切子工房 箴光

〒359-1128

埼玉県所沢市金山町11-11

E-mail:kirikoshinkou@yahoo.co.jp

インボイス制度登録事業者

お問い合わせのご返信について

・基本的には土日祝日をのぞく、8:00~17:00の時間にてご返信させて頂きます。

お客様にご心配をおかけする事項だと判断した場合は、上記時間帯以外でも取り急ぎ早急にご返信する場合もございます。

| ・公式ホームページ ・amazon ・ヤフーショッピング ・minne ・creema |

でオンラインで販売しております。

普段使い慣れているショッピングサイトがあれば、そちらを利用頂いても構いません。

現在、関東圏内にも製品を出荷しているので、ショッピングモール等の店頭でも当工房の製品を購入できます。

支払方法

銀行振込とクレジットカード決済とコンビニ払いが可能です。

支払い方法の詳細は「送料・のし紙・桐箱について」をご覧ください。

・クレジットカード決済

ご利用可能なクレジットカード

![]()

お支払い方法は「一括払い」「リボ払い」「分割払い」からお選びできます。

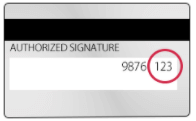

・セキュリティコード(券面認証)について 「セキュリティコード」の入力が必要となります。カードの署名欄の隅に印字された3ケタ(または4ケタ)の数字となります。

・コンビニ払い

全国の

・ローソン

・ファミリマート

・ミニストップ

・セイコーマート

でお支払い可能です。

切子工房 箴光のSNS

フォローして最新情報をチェック!

インスタグラムがメインで、フォロワーもそこそこ多いです。